こんにちは、しろ です。

ZE8000もMK2も購入報告ができていないのですが、ちょうどイヤーピース(以下、イヤピ)のサイズを再確認したところだったので、今回はイヤピのサイズ選び(=フィッティング)について書こうと思います。

このブログはfinalのファンが増えたら嬉しいな、という思いで続けています。

私自身、イヤホン・ヘッドホン・スピーカーなどに興味がありませんでした。

私と同じようにオーディオに詳しくないけれど、何かのきっかけで偶然にfinalと出会い、その製品の音に感動する人もいらっしゃると思いますので、できるだけ分かりやすく書こうと思います。

しろ

しろfinal製品以外に当てはまるかどうかは分かりませんが、ヒントにはなるかもしれません。

結論

一番良いと感じる音が聞こえるサイズを選ぶ。

ただし、耳の中に装着していてキツいと少しでも感じる場合や緩すぎる場合は、サイズ調整が必要です。

もう1つは、新しいイヤホンを買ったら、毎回フィッティングをする。

大きさ、形状、材質、ノズルの角度(イヤーピースを装着する部分)によって、自分に合ったサイズは異なります。

自分に合ったサイズの選び方

- Mサイズ(もともとイヤホン本体に付いている)から始める

-

耳に装着して、普段聴く音量で音楽を流す。

- 次に、1つ小さいサイズ(finalの場合はSサイズ)に交換

-

耳に装着して、普段聴く音量で音楽を流す。

- 次に、1つ大きいサイズ(finalの場合はLサイズ)に交換

-

耳に装着して、普段聴く音量で音楽を流す。

- 自分にとって一番心地良く聴こえたサイズを選ぶ

-

しばらくそのサイズを使う。

Sサイズからスタートしたなら、SSサイズとMサイズに変えて、音を聞いてみる。

Lサイズからのスタートであれば、MサイズとLLサイズを試す。

こんな感じで自分に合うサイズを見つけます。

サイズが決まったら、しばらくの間そのサイズを使って様子をみてください。

イヤピの装着方法、外し方

この動画が分かりやすいです。

イヤピ選びの重要性

私自身、finalと出会う前に有線イヤホンを使ったことはあるけれど、外出時に音楽を聴ければ良いという適当な感じだったので、イヤピはなんとなく自分の耳に合うものを選んでいました。

一番良いと感じる音が聞こえるサイズを選ぶ

自分に合ったサイズの選び方でも書いたように、ポイントは「一番心地良いと感じる音が聴こえるか」です。

その上で、あまりにも緩くて外れそうなら1つ小さいサイズ、キツいなら1つ大きいサイズにしてみる。

大事なのは、耳に装着するだけでなく、普段聴く音楽を、普段の音量で聴きながらフィッティングを試すことです。

2つのサイズで迷った時

小さめのイヤピを使うことでかなり耳の奥の方まで入るので、耳元近くで聴きたい人は小さめサイズがおすすめです。

無理に耳の奥まで装着すると耳道を傷つけてしまうかもしれないので、慣れないうちはほどほどにしましょう。また、イヤホン本体からイヤピが外れて耳の中に残ると危険なので、イヤピがしっかりイヤホン本体に付いていることを確認してから装着してくださいね。

曲を全体的に俯瞰して聴きたい人、BGM代わりに音楽を流したい人は、聴き疲れしづらい大きめサイズを選ぶのも1つの方法です。

Fシリーズ(旧製品)やEシリーズのように本体が小さいイヤホンは、小さめのイヤピと大きめのイヤピで音楽の印象が変わります。その日の気分でサイズを変えるのも楽しいですよ。

左右のサイズが異なる人も多い

finalのイヤホンを使うようになって初めて知ったのですが、耳の中の形は左右で異なる人も多いそうです。

私自身、新しいイヤホンが届いた時は左がSサイズ&右がMサイズから始め、その前後のサイズを試してサイズを決めています。

日によって異なることも

その日の体調によって、いつものサイズだと音の聴こえ方が違うこともあるそうです。

靴を選ぶ時は足がむくみやすい夕方がおすすめということを聞いたことがあるので、身体の状態によって耳にイヤピを装着した時の感覚が異なることはあり得そうですね。

以前、REB STORE LIVE!かX(旧Twitter)で、「朝と夕方でイヤピのサイズを変えている」という書き込みを見かけたことがあります。

イヤホンごとにイヤピのフィッティングをする

finalの場合、たとえばA3000・4000・5000はイヤホン本体の材質と形状が同じなのでイヤピサイズも同じになると思いますが、A8000は材質と大きさ・重さが異なります。

BシリーズとA8000は形は似ていますが、サイズも重さも違います。

BシリーズとMAKEシリーズは、もしかしたら同じサイズで大丈夫かもしれません。

円筒形のEシリーズを使っていた人がA・B・VR・MAKEシリーズを使い始める時は、最初からイヤピのフィッティングをすることをおすすめします。

近いうちに久しぶりの円筒形、しかもBA機のSシリーズが登場するようですが(私はまだ実機に触れたことがありません)、Eシリーズとはサイズが違うようですので、フィッティングが必要です。

ZE3000・ZE2000

ZE3000にはTYPE E 完全ワイヤレス専用仕様(以下、TWS用)が付属しています。

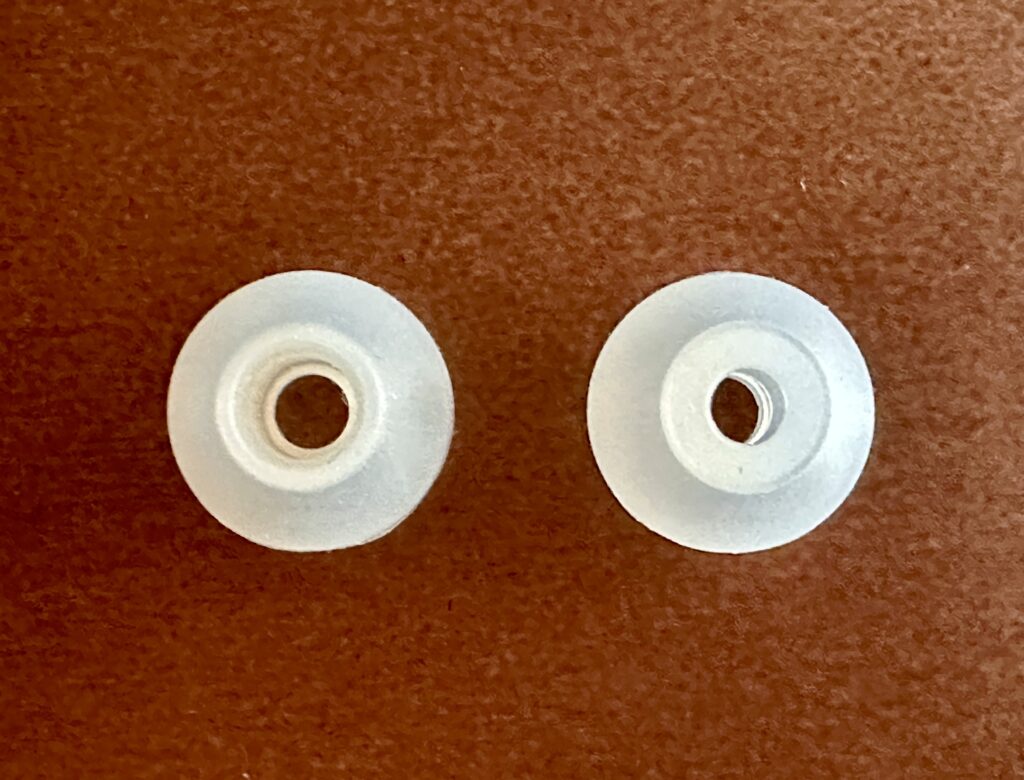

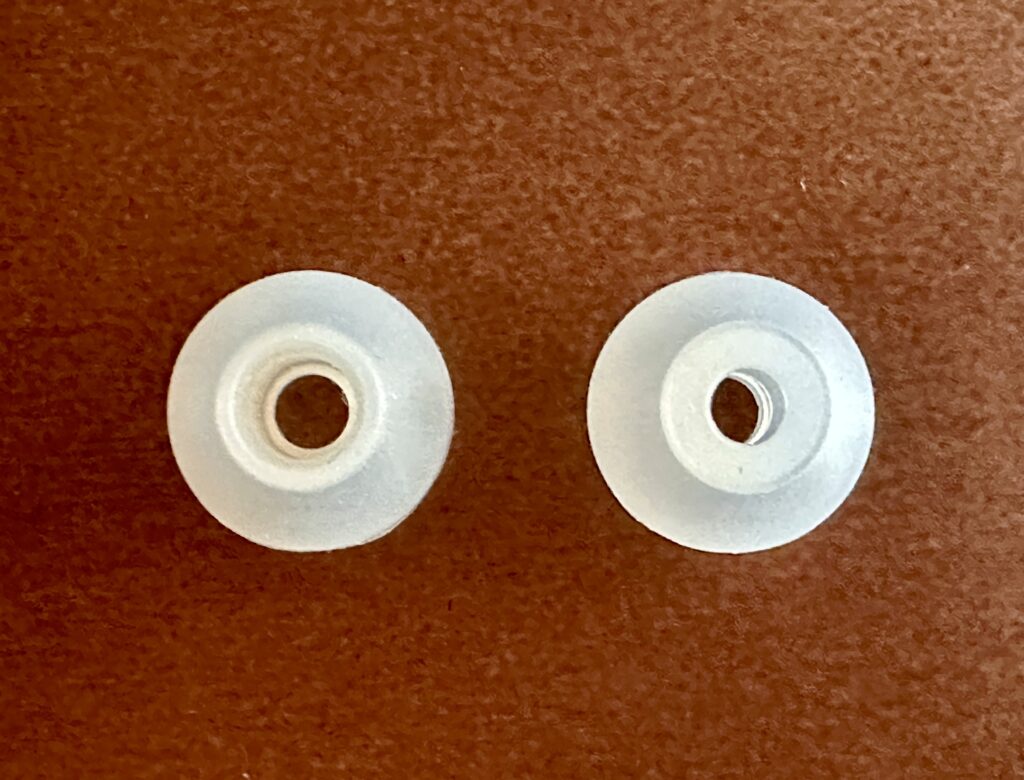

有線用のTYPE Eより高さが低く、穴の径が大きいイヤピです。

私の場合、ZE3000・ZE2000のTWS用イヤーピースでは、左右ともにLサイズ(日によっては左だけMサイズ)だったりします。

ZE8000シリーズ

ZE8000のイヤピは耳の中に入る部分が小さいので、今までの感覚でサイズを選ぶと、音がこもって聴こえたり、低音がやたらと強いと感じる可能性が高いです。

サイズ選びは最初にご紹介した方法と同じですが、音楽を聴きながら自分に合ったサイズを見つけることがとても重要だと感じています。

有線イヤホンに慣れている場合やこれまでTWSをずっと使ってきた人にとっては、「サイズが合っていないような?」とか「外れそうな気がする」と感じるかもしれません。

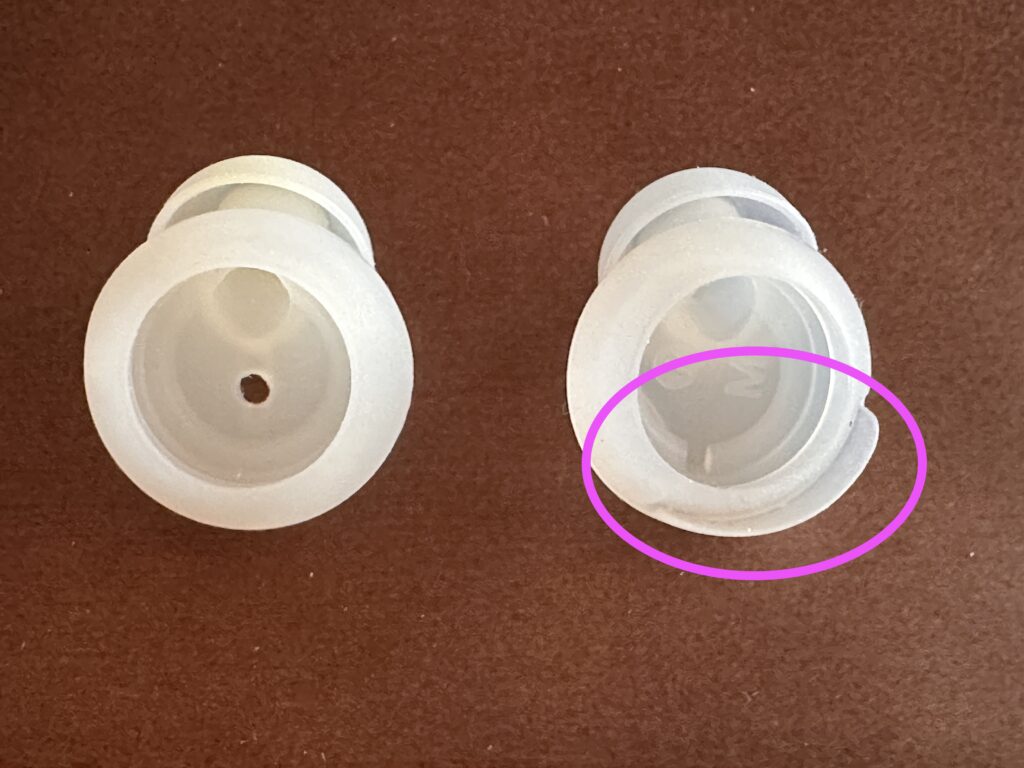

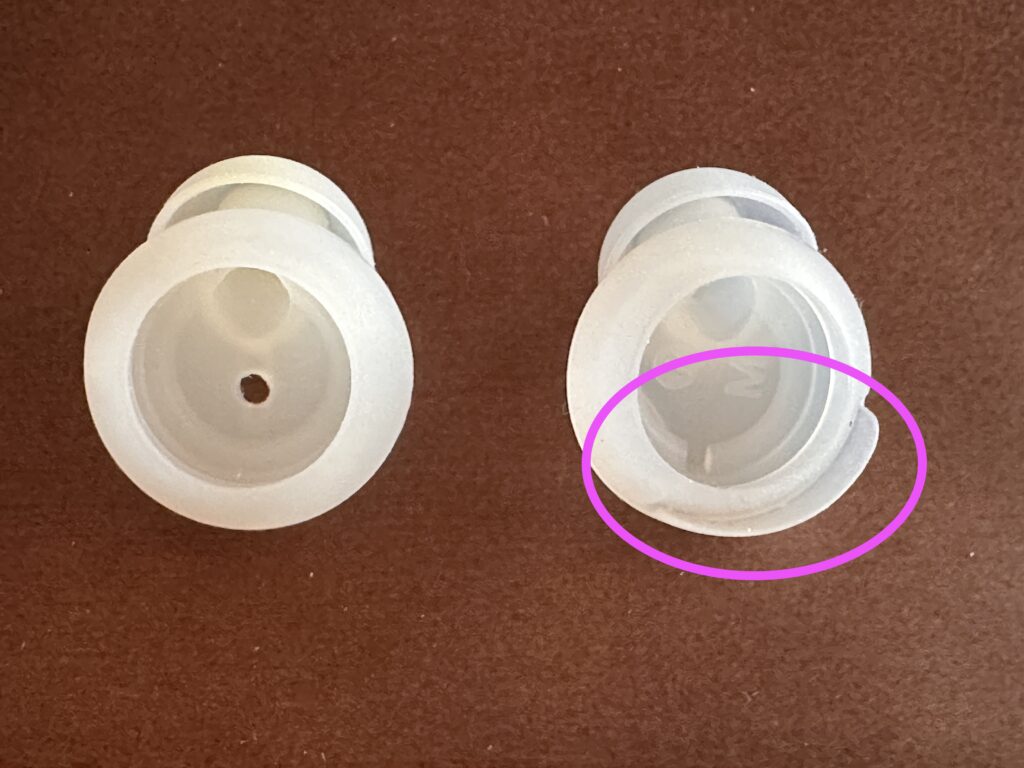

イヤピの形状

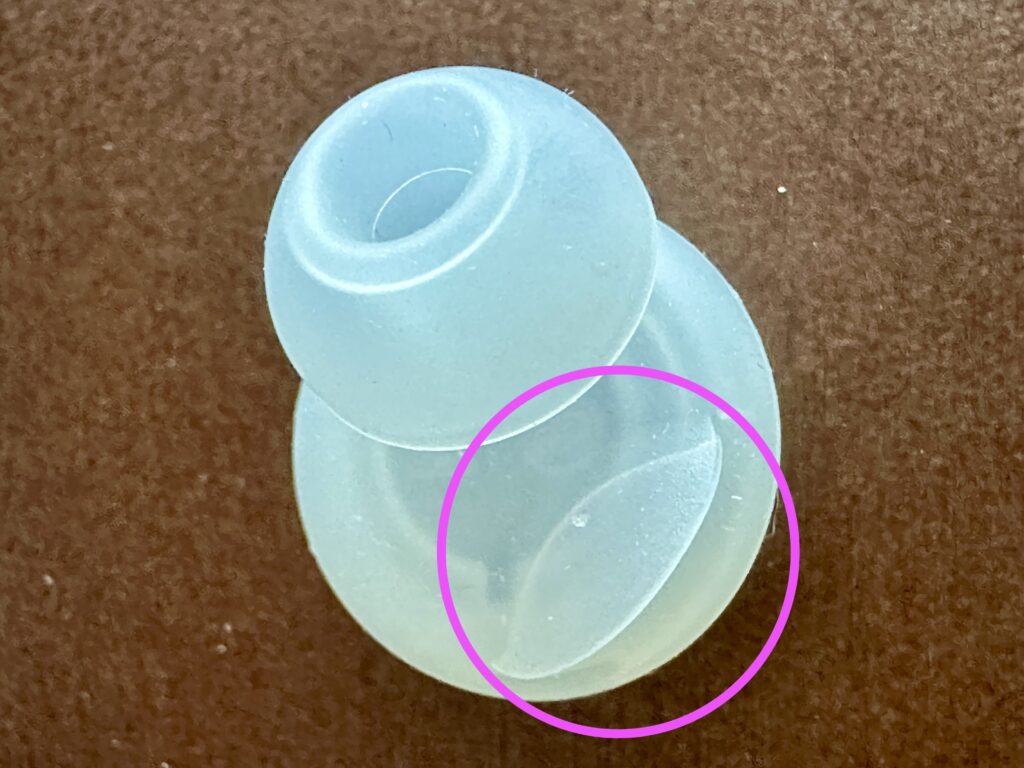

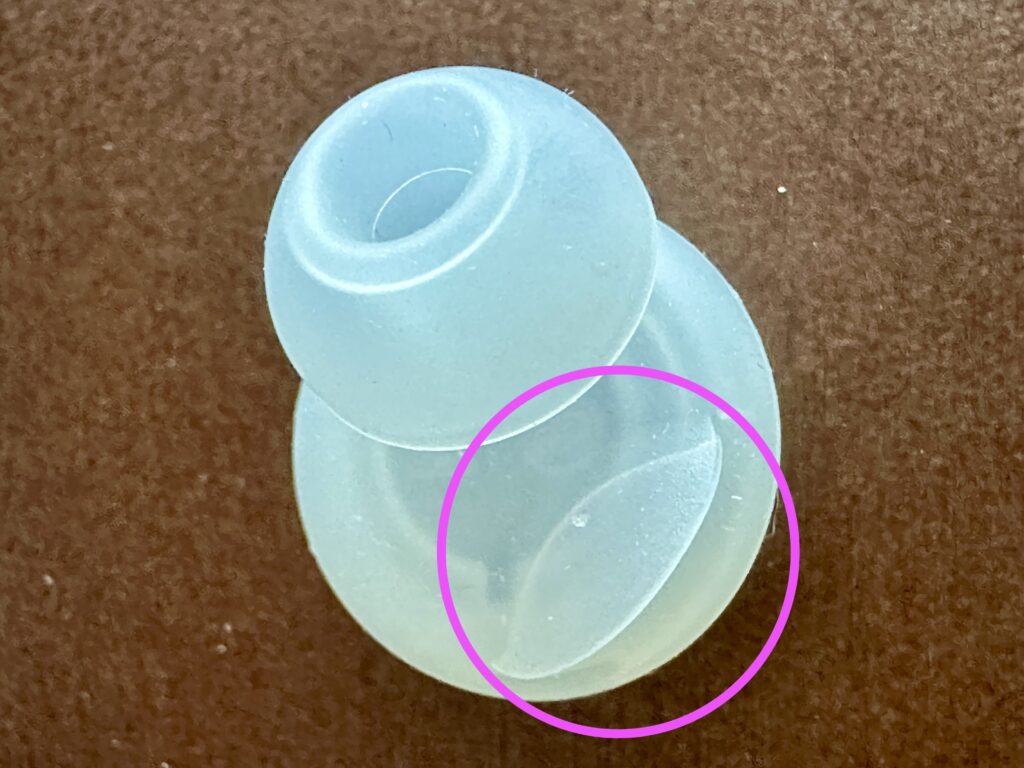

ZE8000とMK2では、イヤピの形状が異なります。

ZE8000にあった穴(空気を出すためのベント穴)がMK2にはありません。

また、「ちょうど良いところに装着するのが難しい」というユーザーの声を拾ってくれたのか、MK2では2ヶ所に「イヤーフィン」という羽根が追加されました。

ZE8000は少し慣れが必要

音楽を流しながらサイズ選びをすると同時に、耳にZE8000を装着する時の角度の調整も必要になります。

- スティック(一番外側になる「棒」の部分)の角度が垂直になるように装着

-

自分に合うサイズを選ぶ(有線用イヤピと同じ方法)。

- スティック部分の両端を持って、前後に倒す

-

顔の方向に少しずらしたり、逆に後頭部の方向に動かし、心地良く聴こえる位置を見つける。

右と左ではスティック部分の角度が異なる可能性があります。

しばらくすると自分の耳に合った装着角度に慣れて、ケースからイヤホンを取り出して数秒で装着できるようになります。

私自身はZE8000発売前の体験会でうまくフィッティングできたようで、聴こえてくる音にこれまでにない衝撃を受け、その場で予約しました。

でも、発売後に届いたZE8000ではサイズ選びがよく分からなくなってしまい、しばらく「一番心地良く聴こえるサイズと装着角度」を試した時期がありました。

装着感だけを考えると両耳ともMサイズが合っているように感じるけれど、ベント穴を塞いでしまうのか音がこもって聴こえるので、ZE8000はSサイズで落ち着いています。

MK2は装着のアレコレがない

MK2のイヤピに追加されたイヤーフィンは、正直、装着していてもその存在を感じません。

でも、このイヤーフィンの存在は絶大な効果を生んでいると思います。

ZE8000ではイヤピサイズが決まったら、次に装着角度の調整が必要だと書きました。

MK2では、装着角度の調整が不要な人がほとんどだと思います。

イヤピのサイズが決まったら、あとは何となく耳に装着するだけでOKです。

この手軽さがとても良いです。

また、ウィンドカットモードをほとんど使わないくらい風の対策が強化されています。

私自身はMK2の音のほうが好みということもあって、MK2ばかり使っています。

ZE8000は自宅での通話用に。ZE8000シリーズはどちらもマイク品質が高いので、オンライン会議にも使えると思いますよ。

ag製品

ag製品には付属するイヤピのサイズがSS・S・M(BASS2はS・M・L)の3種類のみのものと、SS〜Lまでの5種類のものがあります。

イヤホン本体が小さく、耳の中で収まるくらいのCOTSUBUシリーズの場合、私も小さいめサイズを使うことが多いです。

耳元で音が聴こえるのは疲れる・・・という人は、大きめサイズをおすすめします。

REB STORE LIVE!

過去に何度かイヤピのフィッティング回が配信されています。

この記事で書いたことよりもっと詳しく、そして分かりやすく説明されていて、おすすめです。

コメント